黄永玉:我就玩啊

点击数:2022-01-06 15:52:09

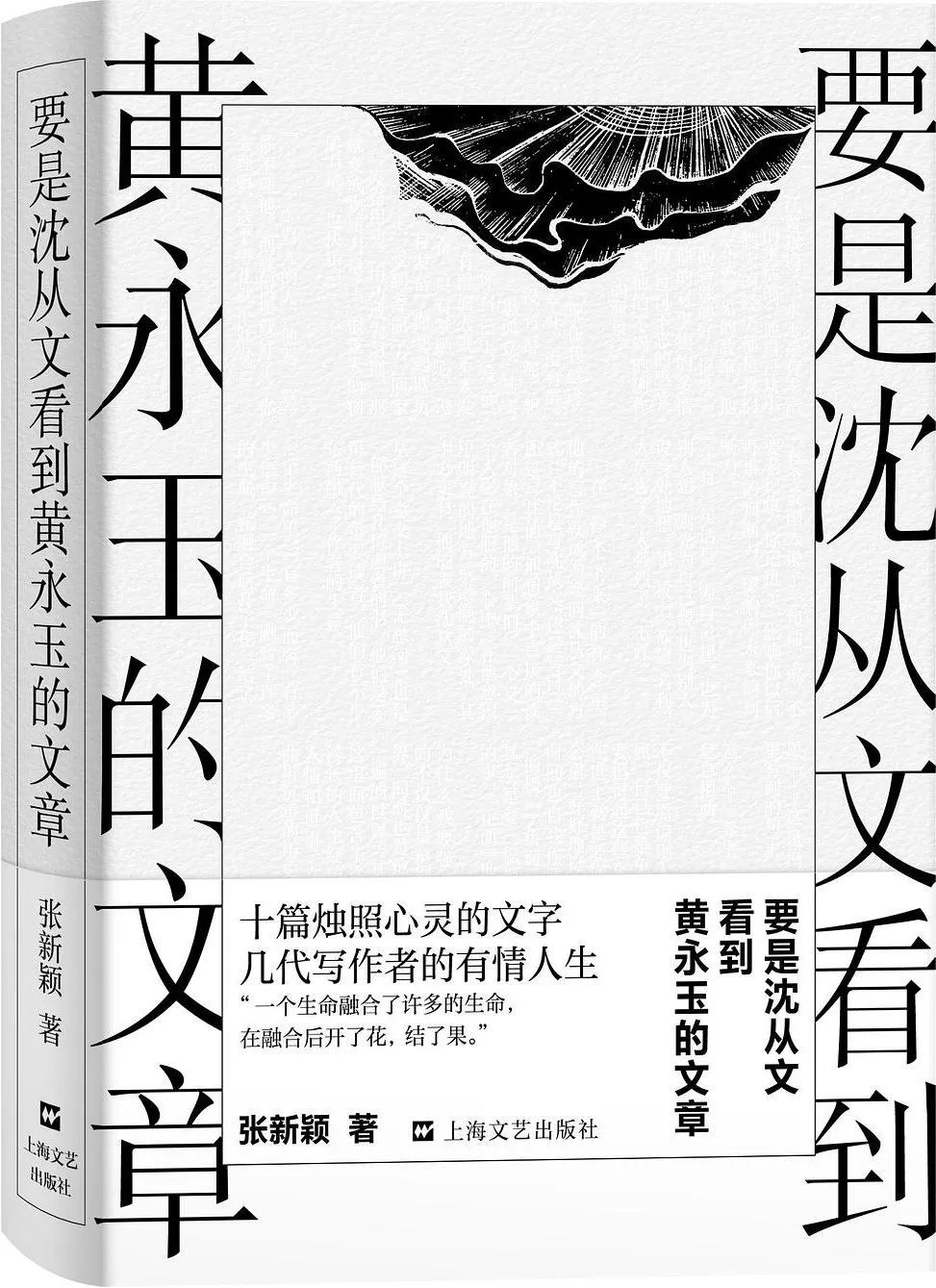

2014年7月,复旦大学中文系教授张新颖收到一封意外来信,是作家、出版策划人李辉邀请他参加黄永玉老先生的九十寿宴。张欣然前往。宴席上,黄老一见面就拉着他聊起《沈从文的后半生》,说“事情我大都知道,但还是停不下来,读到天亮”。

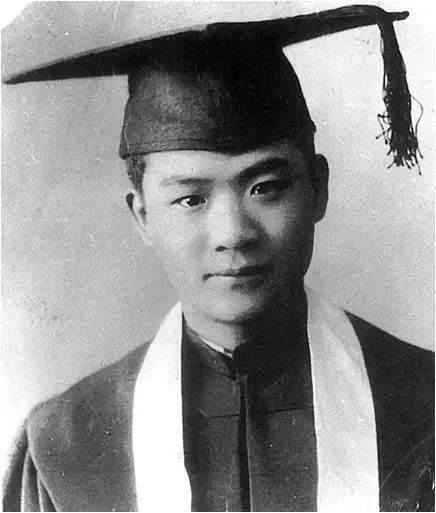

黄永玉,著名画家、作家、篆刻家,他有一个特别的身份:作家沈从文的侄子。李辉曾撰文概括他们的家庭关系——沈从文的母亲,是黄永玉祖父的妹妹,故黄永玉称沈从文为表叔。近一个世纪时间里,两家关系一直非常密切。两人分别来到北京后,相继走上文艺道路,“黄永玉”的笔名也是听从表叔建议改成,意喻永远光泽明透。

沈从文与黄永玉

如今,沈从文去世四十余年,黄永玉则有九十六岁高龄,许多读者或许读过他的诗、看过他的画,也耳闻两人的故事,但像张新颖教授这般,与他面对面聊天,近距离观察和走进他的生活,并听他亲口回忆沈从文、巴金、钱锺书等文化人物的故事,实属难得。而“顽童”如黄老,精神矍铄,一边说话,一边抽烟,他让张新颖教授坐在右手边,因为“我这边的耳朵好一点,说话方便”,听见有人说昨天这么热,今天却凉快,还道“因为我生日嘛,当然天气好了。”

本文摘编自张新颖《要是沈从文看到黄永玉的文章》之《黄永玉先生聊天记》,因篇幅所限,有删减,小标题为编者拟。

01

“我就玩啊”

“您昨天晚上是几点钟睡觉的?”

“我啊,一点多。”

“平常呢?”

“平常也是一点多,两点。最近看电视,到床上还在看,看摔跤啊,青海台啊,河南台啊。”

“那您一天睡几个小时啊?”

“我随时睡。无所谓的。”

“看电视的时间挺长?”

“有些时候长,看影碟啊。我主要有一点,工作时间是指定的,工作时间之外,随便做什么,不管自己的。”

“上午工作?”

“上午在写小说,下午就是外来的一些人,什么买画呀,买字呀,或者是看看零碎的书,做做笔记,反正这一类的事儿。”

“现在写文章用的时间,比画画用得多了。”

“可不,这样已经五六年了。连载,一催稿,就紧张。别的没有什么,画画很自由。”

“连载这个形式也挺好,没有这个形式逼着,您可能就拖了。”

“我就玩啊,或者什么了,那就不可能写完了……所以李辉是监督员,我的监督员,很好。没有他的敦促,不是很容易写得完的。”

黄先生一边说话,一边抽烟斗,或者雪茄。我说您一直抽,影响不影响喉咙?黄先生反问道:“你听我说话,觉得有什么影响没有?——也有一点,别人让我现在唱歌,我就唱不好了。”说完,哈哈笑。

黄永玉

一只大狗悄无声息地走过来,趴在黄先生坐的单人沙发旁边,黄先生抚摸着它。

“它几岁了?”

“六岁了。”

“长得好。您写过一幅字,‘我认识的人越多,越喜欢狗。’”

“写过的。现在我的日子里,完全就是这些东西了。朋友也是这类的朋友,聊天,谈文化什么的,没有别的朋友。我酒也不喝,更也谈不上下棋,打牌,我都不会。”

黄永玉的画

“为什么您就不喝酒呢?”

“我的父亲也不喝酒,我的兄弟都不喝酒。但是我的爷爷是个大酒鬼,大到不得了。他帮熊希龄做事情,与熊希龄有亲戚关系,香山慈幼院是他盖的。他房间里面一墙都是酒坛子,我有个表兄帮他管酒坛子。他七十多岁退休回到湖南来,熊希龄在芷江还有个产业,他又到芷江去帮他管产业,所有的酒熊希龄派人从北京运到芷江。是个大酒鬼。”

“那您父亲不喝酒,跟您爷爷是个酒鬼,有没有关系?”

“我四叔——我父亲弟弟,我父亲是老三——四叔是大酒鬼,遗传给四叔不遗传给我父亲。我爷爷知道四叔是个大酒鬼,有时候回家乡了要骂他,喝醉了,骂不了,等第二天一大早再说吧;第二天一大早呢——他早午晚要喝三顿酒,早上四两——四两一下去就醉了,我四叔就没有机会挨骂,两个人参商之隔。叔叔在蚕业学校,养蚕教书,所以早晚碰不到头。我父亲是一滴酒也不能喝。”

“沈从文也不喝酒。”

“不喝,他家里大哥不喝,弟弟也不喝。”

“噢,他弟弟是军人,也不喝?”

“不喝,应酬可以。我的四叔,后来在沈从文弟弟那里当副官,喝醉酒就骂他,他们表兄弟呀,就骂娘。然后,我这个三表叔呢——就是昨天那个表妹的爸爸——就打他屁股,叫兵打屁股,他骂娘嘛。第二天醒过来,我四叔也不知道屁股怎么这么疼,不知道怎么一回事。人家就告诉他,你骂娘,他就很不好意思。那个部队,都是家乡子弟,就等于是个大家庭,谁打谁啊,干什么,都知道。”

“你们那个地方的人,当兵特别勇敢,也很惨。”

“在嘉善。”

“你们那个地方,虽然偏僻,却一点都不封闭。很早的时候,像您父亲啊,您母亲啊,就受现代教育,那么早的年代。”

“主要是经济的关系,有钱,没有钱也办不到。我外公是宁波知府,最末一任,清朝末一任宁波知府,是曾国藩的部下。慈禧要分散曾国藩的力量,把他弄到宁波,宁波知府是很大,很权威,所以他的孩子能念大学、念师范啊什么的。而且外婆是宁波人。”

02

有的读书人,只会读书了

谈话如流水,流过许许多多的人,许许多多的事。

“……一个骂人的人,他骂一骂,你不理他,他就慢慢就好了。你去理嘛,这个事儿就不好办。”

“有个英国人说了一句话,说,不要老记仇,你记仇了,影响你以后办事的判断力,影响你未来的判断力。”

“还有一句话是,为自己想,也为别人想。别光为自己想,也为别人,设身处地想一想。权力、欲望、名利,太厉害了,太强烈了,不好。”

“有的人,跟演艺界的人差不多,也怕人家忘记。你画画的……”

黄永玉的画

“萧乾这个人哪,非常有意思。人也很有趣,博学,知识广阔,聊天,玩儿啊,真是太好了!一把雨伞摆在家里,报馆也得摆一把;雨衣,这里一件,那里一件。香港《大公报》晚上开夜班,一看九点钟,抽屉打开,一瓶一瓶的药,开水,吃这个药,吃那个药……落魄了,做右派,穷了,到街边买处理的水果,一半是坏的,买回来,洗干净,把坏的切了,用布摆好,刀、叉、餐巾,一一摆好。我搬到三里河,知道他也住在附近,我写了个信给他。我说,现在日子好了,太平了,平安了,不再恐惧了,我有吃的好东西,听到好的音乐,我就想到你。他回了封信,‘那你得先来看我。’我说当然要来看你了,就又来往了。然后我就忙去了,毛泽东纪念堂啊,这里那里,忙得不得了。再以后呢,我就到香港去了。他《尤利西斯》翻译出来了,我打电报祝贺他。他翻译的书,特别好,特别顺。不久就去世了。很好玩儿的一个人,很幽默,懂幽默。唉,很想念他。”

1935年,萧乾从燕京大学毕业,经沈从文推荐,接替他编辑大公报副刊

我又问:“您看沈从文和巴金这两个人,性格很不一样,文章的风格也很不一样,但是两个人一直很好。这个怎么解释呢?”

“巴金呢,是一个中心,在精神上,是一个中心,老大,也不算老。什么中心?可能就是人格中心,道德中心。每一个人都找他,写信,谈问题。曹禺,萧乾,包括以前的丽尼,陆蠡啊,那一帮人,他年纪不一定最老,但是很多人都找他,在修身方面做裁判。曹禺,萧乾,写一大堆的信,跟他谈,沈从文也是这样,交谈,是这么一个关系,到后来是越来越成为这么一个中心……他本来是这样,他本身的成就,对文化上的贡献,在朋友中间的影响,还有人格的影响,这样的。他文字,没有沈从文好玩,但就是一讲到巴先生,都很尊敬。沈从文来往的人,像金岳霖,朱光潜,梁思成,杨振声,关系很多,但是在文化上成为中心的人是巴金。”

黄先生又说:“巴金的文字是很不讲究的……这些老人家面前,我最怕巴金,在他面前我没有什么话讲。”

“您这个性格,不应该是这样呀。”

“不是,你讲话,他没有话同你对答,坐着。你想,坐着是不是厌烦我们在那里,咱们走,他又不希望你走。黄裳也有这感觉。黄裳要是写巴金,就很有写头,他同他的关系,又住得很近,可以写很多。黄裳写了一点点,他去世以后。”

“您昨天跟我说,沈从文服饰研究的书,郭沫若作序,是最大的一个侮辱。”

“是不是?你说沈从文怎么能反对。当然不会是他去要求他的嘛。就是沈从文去要求郭沫若,郭沫若能答应吗?是吧。”

“沈从文这个人,也很矛盾。您看他的性格,外表很软弱,但是内心又特别坚强。这个软弱和坚强混合在一起。”

“没有办法。你比如说,第二次文代会,五三年,我回来了,马上就能够参加文代会了。当时基本上天天见面,因为住得近。‘好,你们年轻人多参加活动,好!我们这些老人就不要了,也可以了。’这一类的话,心情是很寂寥的。第二天早上要开会,大清早,他从东堂子胡同跑到大雅宝胡同,走路过来。‘永玉永玉,今天早上收到请柬。’啊,高兴得。老人家嘛,寂寞。后来当了政协委员。”

沈从文抗战前摄于北平

“您下放到河北磁县农场劳动的时候,那段日子还轻松吧?”

“非常不轻松。不轻松。对我呢,比较好,因为到底下,那两派的力量还在那边顶,对我呢,比较放心,我只是写动物那个东西,被人家揭发出来了,别的我没有。我历史一点问题也没有,作风,也没有问题,亲戚,也没有问题,而且教书非常认真——当然后来被批判成为资产阶级教育方法,那没有办法——但是教书,百分之百地投入,非常认真。要不,这么一个资产阶级的教授在这里,老早踢掉了,就是因为你认真,他没有办法那个。而且我脾气又不好,他竟然还要你。所以呢,到了干校,对我这方面,没有派系,觉得可靠,让我送报,各个班由我来送,让我当草药组的组长,采草药给军部上缴,做感冒丸啊,做什么丸。”

“这劳动强度还不算太大。”

“大,大,大。从住的地方到劳动的地方,是十六里,来回是三十二里,每天每天,还不讲干什么活。晚上放工回来,还要唱歌。过一座木桥,很宽的木桥。这边回去,那边赶羊的过来,这边唱,那边羊在叫。这个真好笑啊。不过礼拜天呢,他们要守纪律啊这些,我是在守纪律的夹缝中间,可以找玩乐的。那里是铜雀台,西门豹治邺的地方。那条漳河是很浅的,当年曹操练水军,现在呢,顶多盖过脚背。那么周围呢,有七十二个古代的坟堆,小金字塔一样的,有大的,有小的,六朝的,北齐的,兰陵王啊什么的。所以我就讲这个讲那个给他们听;有空呢,采草药的时候,就往那儿跑。”

“您教书期间,主要是教版画?”

“嗯,教版画。”

“到现在,对版画还有感情吧?是不是对版画的感情,比其他的艺术样式更深一点?”

“那是半辈子。你看看,我的那些木刻板,剩下一点的木刻板,那是一刀一刀地铲。这么多,就是用人手一刀一刀地这么铲。”

“这些板子,还有很多吗?”

“还有一些,很多没有了。所以,我给儿子,最近写个纸条给他,我说老爸是,半辈子是一刀一刀地铲;‘文革’以后呢,一笔一笔地在画;现在这十年间呢,是一个字一个字地写。这一辈子就是这样。以前,是年轻的时候,我有把号,法国出的,就吹。有杆猎枪,所以困难时期解决问题,上海啊,东北啊,广东啊,来了开文代会啊,都没有东西吃。我怎么解决问题呢,到家里要吃饭呀。我就出去打猎,打个大雁啊,打个什么。”

“那个时候北京能够打到?”

“昌平、通县、顺义,这边,那个时候没有这么多房子,什么都没有。打到就回去开心。孔夫子讲的,吾生也贱,我生得比较贱,故多能鄙事,所以鄙贱的事都能做。有的读书人……”

“只会读书了。”

“李辉,他都不相信,我能做这么多东西,每一次都要去查一查,结果发现是真的。”

黄先生笑了,有些得意。

李辉写黄先生的传记,“每一样事他都要去验证。比如说,我在集美,留级,念到初中,念到二年级,念了三年,留了五次级,这怎么可能呢?”

“这个我们也不太相信。”

“三年是六个学期嘛,我怎么能留五次级呢。我主要的是有一个思想,就是看不起这些东西。比如说国文,我小学念的就是高中的国文哪,是吧。怎么现在初中还在念这个?自然科学,我在凤凰,什么真的东西,见得太多了。历史嘛,讲故事嘛,这有什么呢?英文,我学来干嘛!什么代数啊、几何啊这些,哎,我几何好,八十分以上九十分,代数一塌糊涂。老师说你几何需要代数的基础啊,哎,我能够憋出来。”

“几何好,可能跟您木刻、绘画都有关系。”

“大概是这个问题。”

03

身体不好,是一个弱者的表现

到了吃午饭时间,我们移到饭厅。两个人各一碗炸酱面,猪蹄,黄瓜丝,还各一大杯冰水。这一大杯冰水,我一直没动,黄先生却喝光了,我吃惊不小。

边吃边谈:“抗战那个时候,年轻人都没有出路,幸好有那种演剧队。全国很多大大小小的演剧队,把这些失学青年都能够收留。我文化上的成长,除了念书之外,主要是从演剧队里面受到的。演剧队里的导演啊,那些老大哥们,形成一个很好的环境,都谈戏剧啊这些。”

“您那个时候也年轻。”

“小。”

“您这个吃饭的口味,因为到的地方特别多,所以口味也无所谓吧?”

“嗯。都可以。像我的文化一样,都不是正统的,有什么吃什么。医院的饭我都能吃,我跟你说。我一个朋友,我去医院跟他住了几天。我朋友说,这个饭,你怎么也吃得这么欢。我开玩笑,我老说,一个人每天能对得起三顿饭就不容易了。”

吃完饭,又坐回客厅。

“您跟我说这么长时间的话,累不?”

“不累。”

九十一岁的老人,看不出一点疲倦的神色。

我指着墙上挂的沈云麓画的肖像,问:“这个您怎么找到的?”

“这个不是原作,是制版出来的,原作在我家里。我五三年回北京,他当年学画炭像那个地方,那个炭像馆,还在,在那里找到的。”

“五十年代还在。他应该是二十年代学的。”

“这个人呢,一身毛病,鼻子也有毛病,脑门儿上有条缝,身体又很单调。沈从文的爸爸,密谋刺杀袁世凯,失败了,跑了,就不告诉家里。然后呢,这个大表叔,就这么单独地从北京出发,去东北找爹,就找到了,真不容易。”

“您看了我这个《沈从文的后半生》,您觉得有没有必要再写一本《前半生》?”

《沈从文的后半生》,张新颖 著,广西师范大学出版社 | 理想国

“前半生,不要了。”

“不要了?”

“因为很清楚了。实际上他写家里,《从文自传》里面,写的事情并不多,是吧?你怎么可能写得更详细呢?不可能。有的是他以后想象出来的。你比如说,我有一次同他回家乡。我对表婶说,回去吧。她说,你得问他。那我等于是强迫他回去,他居然同意了。然后回来,他就多谢我。躺在床上不能动的时候,他说多谢,要不然的话,他就不能回家。我说,等你好了以后,咱们再好好地回去一次。我说,咱们找一只民船,你以前在白河游水的那种民船,自下而上往上走,往湘西那边走,到一个码头,你有印象,咱们停下来,过了几天再往前走。他说,没有人做饭哪。我说,做饭很容易啊。他说,让曾祺一起,曾祺会做饭,菜炒得好。我说,嗯,可以找他一下……以后就不行了。唉,真是。”

汪曾祺与沈从文

“您看,他的身体,从五十年代的时候,就开始血压高。”

“流鼻血。四十年代、三十年代、二十年代就流鼻血,晚上写东西就流鼻血。他爱强调两样,一个就是,自己身体经常不好,强调这个。”

“是不是真的不好,我想问问。”

“也有。这种情况呢,是一个弱者的表现,哎呀我身体不好,这样。这个弱者的表现呢,从心理学上来讲,是一种自我发挥,另外一种发挥。他爱强调的另一样,写字,书法,喜欢写,但老是说用五分钱的毛笔啊这些,经常喜欢去做点这个。实际上他字写得好,但又说是‘学书’。这就是湘西人的那种毛病,老人家的那种毛病,把否定当成肯定。像钱锺书就强大。社科院让他参加一次人大会堂的宴会,通过办公室专门来找他。他说,‘我不去。’‘上级让你去的。’‘我不去,我很忙,我现在工作很忙。’‘那我可不可以说你身体不好?’‘不,我身体很好啊。’这就是强大。沈从文没有这样的强。”

钱锺书与杨绛

“他比较温和。”

“实际上内心很强大。”

“如果把他的书法收集起来,现在也收集不全了,印一本他的书法集,也挺好。”

“唉,可惜了,好多都毁了。”

“章草现在很少有人会了。”

“他写得多好,写得最好的一个人。”

04

读书,读完了思考,还要交游

谈话间歇的空当,听得见墙上挂钟走动的声音。屋里屋外,异常安静。

“那个时候,有一些沙龙,像林徽因、梁思成的沙龙,多少的精华啊。凯撒大帝总结他的经验,他不是有三条经验嘛,一个是阅读,一个是思考,还有一个交游。人生文化成长的三个要点,一个是读书,读完了思考,还要交游。交游,在每一个历史时期的文化圈圈里面,都存在这个问题。比如说,十八世纪末的那个印象派,都住在塞纳河的沿岸、两边,大家汇在一起,形成自己的作风,我免得同你一样,我形成我的作风,你免得同我一样、同他一样,所以有自己的作风。因为交流,大家谈阳光的问题,怎么表现光,大家就研究这个。那么生活也吵架,就是这样的事——在中国,交游,就成了小集团。”

1922年,梁思成与林徽因在雪池胡同的家中

不知怎么就谈到了胡乔木:“我住在三里河的时候,钱锺书也住在三里河,胡乔木有时候就来找找钱锺书聊天,找找我聊天。要看胡乔木的一般的生活,非常没有意思。来我们家谈别的东西,聊玄天,很有意思。他主要的为什么呢,他想摆脱那些,才到我们这个世界来。我呢,有一个注意的地方,就是,不打听事情。他爱说什么,我们听,不提出什么问题。同他来往,哇哇哇的,很好。有时候我送书,他居然会很喜欢我的‘动物篇’、《永玉三记》啊那些。他的注解啊,有时候弄得很多,弄了六七张信纸,排字排错了啊,用词用错了啊,什么什么的。”

我后来看人民出版社2015年出的《胡乔木书信集》修订本,1984年3月1日一封长信,为香港三联版《太阳下的风景》做“义务校对”,顺着书页说“问题”,一条一条,不厌其烦。

开头说:“《太阳下的风景》我已看完了。这本小书给了我很多知识、智慧、美的喜悦(当然也给了我悲伤)。为了表示我的感谢,我曾说愿意做一名义务校对,这只是为了希望它在国内再版时能够改去一些误字(当我翻看时就发现了一两处,所以前信这样说),使它更为完美。我想你不至怪我‘好为人师’,因为实际上这只是好为人徒。况且,我太爱你的散文了,爱美的人是不会乐意看到他所爱的对象的外表上有任何斑点的,这想必会得到你的同感。”

末尾,又说:“总之,对你写得那么精妙的文章,来这样一个枯燥无味的校勘是太失礼了,投我以琼瑶,报之以砖头。我会不会成为那给主人打去脸上苍蝇的熊呢?”

《太阳下的风景》,黄永玉 著,上海人民出版社 | 世纪文景

“他,也是一个矛盾的人。”

“对,就是矛盾的生活,寂寞。来,大家互相尊重,就好了。”

“当年他把沈从文调到社科院,是他个人的意思,还是上面也有这个意思?”

“不,不,有好多人帮忙。”

黄先生家的司机走进屋里,提醒时间,他要送我去机场。我站起来,告辞,感觉这告辞中断了谈话,突兀得很。

黄先生说:“那有空,我到上海也可以来找你。上次我到上海,你没有来。”

说的是2013年10月份,李辉和《收获》、巴金故居的朋友们为黄先生做了一个展览——“我的文学行当”,在上海图书馆。黄先生出席了展览,在上海待了好几天,那几天,很是热闹,在一个范围内,像过节一样。可惜,我到外地去了。

“您上次到上海,我不在,就特别遗憾。所以这次有机会来,我特别高兴就来了。”

本文节选自

《要是沈从文看到黄永玉的文章》

作者 :张新颖

出版社: 上海文艺出版社

出版年: 2021-8